ブルームバーグ・ニュースは、日本の岸田文雄首相が、出生率を高め、より多くの有権者を集めるために予算に250億ドルを費やす計画を実行していると報じた。 この計画の当初の目的は、スウェーデンと同様の支援システムをすべての新生児に提供することでした。

しかし、多くの専門家は、日本の女性が出産、キャリア放棄、差別などで依然として多大な負担を負わなければならないことを考えると、この計画は問題の根本解決にはならないと考えている。 家族を作るという考えを放棄した人。

ブルームバーグによると、日本の支援政策のほとんどは現在、子供や家族を持つ女性のみを対象にしており、結婚適齢期の独身女性はあまり注目されていないという。 職場での男女差別や収入格差を改善できなければ、女性の結婚拒否がさらに進むだけだ。

立命館大学の筒井淳也教授は、「新たな支援策は子どもがいる人だけに焦点を当てており、さまざまな負担のため日本で結婚して子どもを産んでいない、あるいはできない女性の割合は無視されている」とコメントした。

スウェーデン語を学ぶ

岸田首相の支援策には、養育費の受給年齢を2年以内に月額1万5000円(107ドル)に引き上げ、3歳未満の子どもには1万円を引き上げるなどの政策が盛り込まれている。

また、政府は補助金の上限を撤廃し、第3子が生まれた家庭に月額3万円を追加支給する。

育児休暇中の父親も手当増額の恩恵を受け、雇用されている男性の育児休暇取得率が現在わずか14%から2030年までに85%に達することになる。

さらに、日本は小児医療施設の改善と出産費用の削減に、GDPの追加0.6%に相当する約3.5兆円を支出する予定だ。

経済協力開発機構(OECD)の報告書によると、日本は現在GDPの2%を家族支援プログラムに費やしている。

現在、スウェーデンは経済協力開発機構(OECD)の中で出産適齢期の世帯を支援するためにGDPの3.4%に相当する予算を最も多く支出している国だ。 その結果、最近の成長鈍化にもかかわらず、この国の出生率は常にOECD平均を上回っています。

しかし、スウェーデンを模倣しようとする政府の試みにもかかわらず、日本の女性が直面している課題ははるかに深刻です。

重荷

筒井氏によれば、日本が直面している本当の問題は、子供を産むことを拒否する女性だけではなく、低賃金で自活できる安定した仕事に就いていない現代の若者が安全に結婚し、「人を作る」ことだという。

未婚で子どもを産む問題が極めて深刻なこの国では、夫婦が子どもを産むための最善の方法は給料を増やすことだ。

「日本で独身であることと、結婚して子どもを産むことの間の最大の障害は、正規労働者と季節労働者の間の収入格差である」と筒井教授は言う。

日本の労働者の約 64% は正社員です。つまり、彼らは法律で保護されており、安定した収入、社会保障給付、そしてより高い賃金を持っています。 同時に、従業員の 36% は収入の 2/3 しかない季節労働者です。

日本の労働省のデータによると、30歳以上の正規男性労働者の最大60%が結婚しているのに対し、契約労働者の場合はその割合が4分の1にすぎず、これが間接的に少子化の原因となっている。 。

お茶の水女子大学の長瀬信子教授もこれに同意し、契約社員の最低賃金はフルタイムで働いても年間約200万円だと述べた。 この数字では一人暮らしはおろか、結婚して子供を産むにも十分ではありません。

長瀬教授は「出生率向上運動では労働者の賃金を上げることが第一であるべきだ」と述べた。

日本の賃金は最近上昇しているものの、この数字は過去10年間の記録的なインフレ率に飲み込まれており、その結果、労働者は自分の財布は依然として変わらず、自活することができず、ましてや結婚して長寿を維持することもできないと感じています。子供。

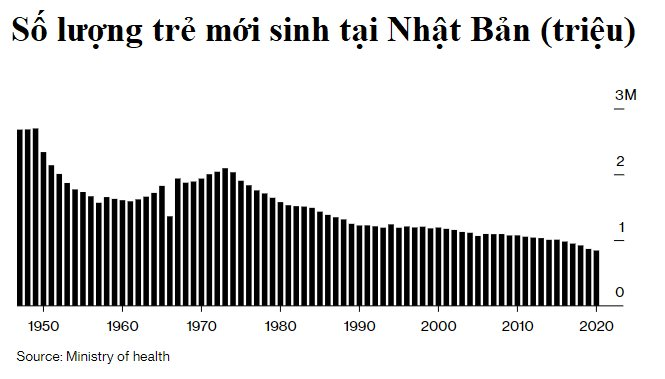

日本の国立社会保障・人口問題研究所(NIPSSR)の報告書によると、日本の出生率が改善しなければ、日本の人口は2100年までに2004年の人口に相当する約6,400万人にまで減少するという。

これに伴い、労働力人口が減少する一方で高齢者が増えすぎると、社会保障制度や年金、その他多くの行政機構にも大きな負担がかかることになる。

さらに、増税により出生だけでなく家計への負担も増加するため、日本がこの新たな出生促進プログラムに資金を提供する予算をどこから調達するのかも疑問となっている。 。

「長期的な政策が必要だ。 将来の発展がなければ、人々がより多くの子供を産むことは困難になるだろう」と野村総合研究所の経済学者木内登英氏は語った。

*出典: ブルームバーグ

アイスストリップ

「ハードコアコーヒーのスペシャリスト。ボクシンググローブを着用して入力することはできません。熱心なインターネット愛好家です。」